Der Bariton Johann Ludwig Leichner wird wohl nur wenigen Musikfreunden noch ein Begriff sein; er wurde 1836 in Mainz geboren und hatte keine Chance, dass seine Stimme der Nachwelt erhalten blieb. Aber er hat sich ein Denkmal gesetzt, indem er im Großen Tiergarten in Berlin ein Wagner-Denkmal finanzierte.

Ludwig Leichner hatte zunächst ein Chemiestudium begonnen, das er wegen dem frühzeitigen Tod seiner Eltern aufgeben musste. Seine stimmliche Begabung wurde entdeckt und die Stimme in Wien 1859-63 ausgebildet.

Seine Bühnenkarriere begann er unter dem Pseudonym Carlo Rafael 1863 am Stadttheater von Bamberg. Den Beruf des Opernsängers übte er 13 Jahre lang an verschieden Bühnen aus.

Er war begeisterter Wagnerianer und reiste sogar zum großen Meister nach Luzern. Die Sammlung im Wagner-Museum in Eisenach sponserte er mit einem Betrag, der heute etwa 320.000 Euro entspricht.

Woher kam das viele Geld?

1876 beendete Leichner seine erfolgreiche Sängerkarriere und studierte nochmals Chemie an den Universitäten von Wien und Würzburg und schließlich an der Berliner Universität. Danach gründete er eine Puder- und Schminkenfabrik in Berlin, die Weltruf erlangte. Es gelang ihm die für den Theaterbetrieb wichtige Herstellung einer brauchbaren fleischfarbigen Schminke ohne Zusatz von schädlichen Bleibeimengungen. Mit dieser Neuerung erschien er bei der Berliner Gewerbeausstellung von 1879 und hatte durchschlagenden Erfolg.

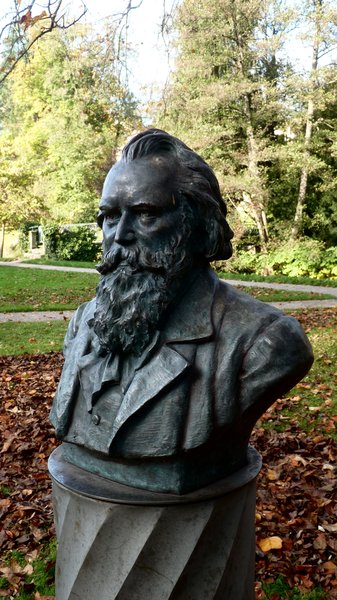

Das Richard-Wagner-Denkmal im Berliner Tiergarten - direkt an der Tiergartenstraße - ist das letzte Monument das der Bildhauer Gustav Eberlein in Deutschland geschaffen hat; ein typisches Beispiel Wilhelminischer Staatskunst, das am 1. September 1903 (manche Quellen nennen den 1. Oktober 1903) mit fast unvorstellbarem Pomp eingeweiht wurde, sogar der Maler Adolph von Menzel hielt eine der Festreden.

Einen Eindruck von den Einweihungsfeierlichkeiten vermittelt ein vom Hofmaler Anton von Werner fünf Jahre später angefertigtes Gemälde. Zu diesem Zeitpunkt stand Eberlein, der Bildhauer, Zeichner und Maler war, auf der Höhe seines Schaffens, seine Werke waren in ganz Deutschland zu sehen, aber auch in Rom oder Buenos Aires. Man mag zu dieser Art Kunst stehen wie man will, wie letztendlich mit seinem künstlerischen Nachlass umgegangen wurde ist ein Skandal.

Aber dieses Wagner-Denkmal steht nun immer noch da und wurde 1987 sogar mit einer Plexiglas-Konstruktion schützend überdacht. So ist die 2,70 (der Meister war nur 1,66 groß) Meter hohe Marmorfigur Richard Wagners vor Witterungseinflüssen einigermaßen geschützt. Der Komponist thront auf einem Sessel. Ein Bündel Notenblätter ist zu sehen und diverse Gestalten aus seinen Werken umgeben den Sockel. Man sieht unter anderem Wolfram von Eschenbach mit der Lyra; auch Lorbeerkranz und Eichenzweig dürfen bei einem Denkmal dieser Epoche nicht fehlen.

Wer sich für Details dieses Denkmals und das Gemälde von der Einweihungsfeier interessiert, findet im Internet eine Fülle sehr guter Beispiele.